汨罗融媒体讯(记者 谢建)6月26日的汨罗,夏雨初歇,空气中弥漫着栀子花的香气。省艺术研究院的研究员穿过爬满常春藤的老旧楼道,轻轻叩响了汨罗市文联老宿舍一扇斑驳的房门。开门的是一位清瘦老者,银发如霜却目光炯炯——他正是被誉为“花鼓戏出湖开路先锋”的著名剧作家甘征文。

87岁的甘征文老先生接受省艺术研究院的采访

87岁的甘征文老先生接受省艺术研究院的采访

不足10平米的书房里,玻璃柜中陈列的书籍满满当当,获奖证书在桌上堆成厚厚一摞,墙上泛黄的老照片记录着他与丁玲等文艺界大家的珍贵瞬间。这场看似平常的学术访谈,揭开了一位87岁老人跨越半个世纪的戏剧人生。

锄头挖出的诗篇:从田间地头到戏剧巅峰

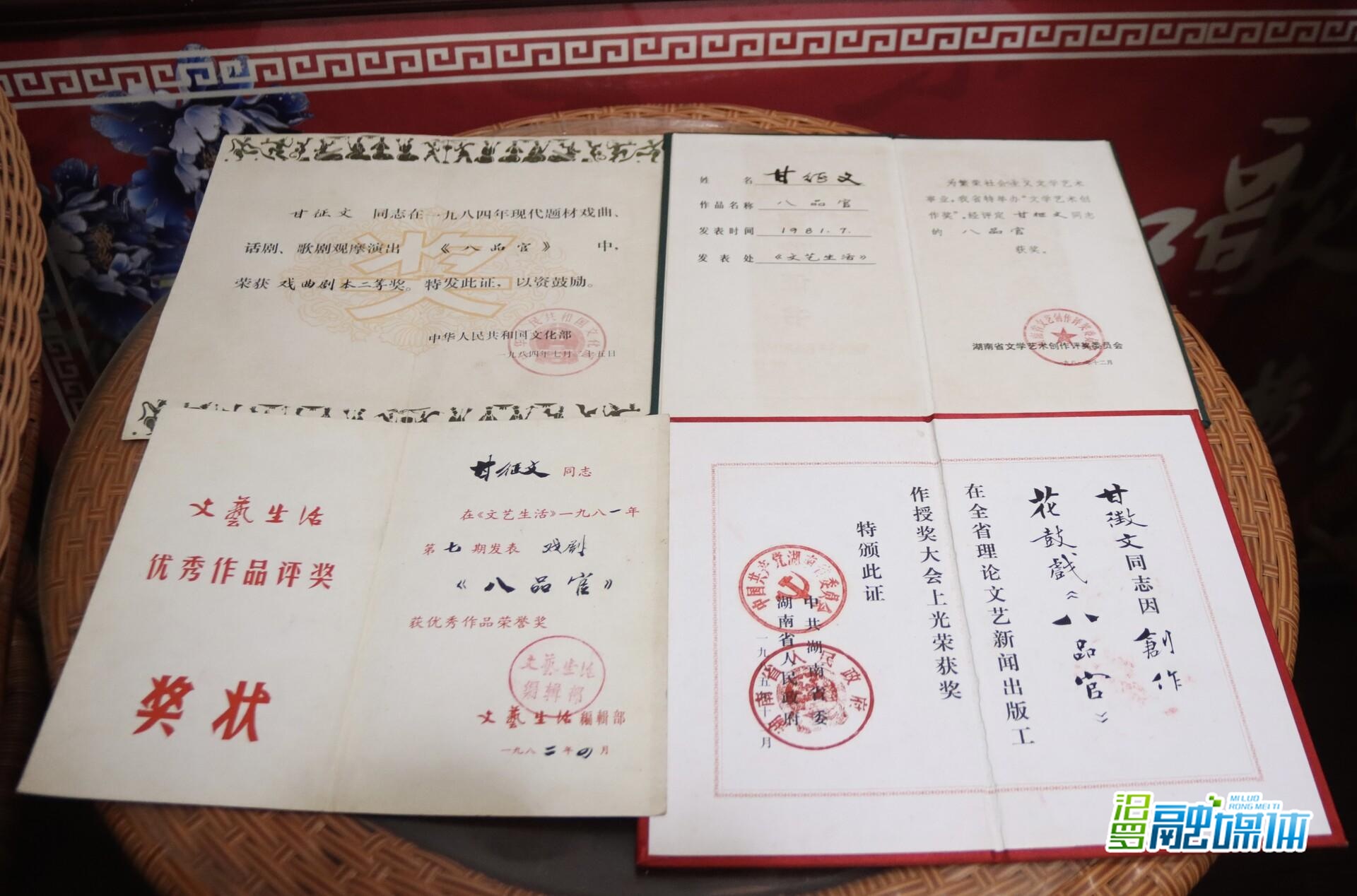

《八品官》获奖无数

《八品官》获奖无数

“作田汉子不用酒,锄头挖出诗万千。”面对镜头,甘征文用自己在湘潭地区首届文代会上这句震撼了无数文艺界人士的诗句开启了回忆。上世纪40年代出生于汨罗高坊镇染匠之家的他,小学三年级便因家贫辍学,却在守布染坊的草地上,借着草帽遮挡的微光啃完了《三国演义》《水浒传》等古典名著。“那时候给三个小伙伴看管染布,报酬就是借书给我读。”老人抚摸着1982年版《八品官》剧本,指尖在已经卷边的书页上轻轻摩挲。

研究员特别问及《八品官》的创作秘辛。1980年,在湖南省文联的创作动员会上,时任岳阳宣传部常务副部长的赵石麟给甘征文和其他几位作家下了“军令状”:年内必须完成一部戏剧创作。当时刚出版长篇小说《九龙风云》的甘征文,毅然将正在创作的中篇小说《小丑挑大梁》素材转型为戏剧剧本。

书柜里那本已经泛黄的1982年《剧本》杂志引起了研究员注意。当年《八品官》险遭埋没的戏剧性经历,至今仍是文坛佳话——评审尾声时,评委也是当时戏剧界的风云人物吴祖光偶然发现被误认为“传统官场戏”的剧本,连夜通读后力排众议,最终让这部描写农村变革的佳作以最高票斩获首届全国优秀剧本奖。

“就像剧中刘二说的‘一品省里,二品专署……我这生产队长算个八品官’,最基层的生活反而打动了最顶尖的专家。”甘征文笑着介绍,1981年8月,《八品官》由汨罗县白水剧团首演。1982年,汨罗花鼓剧团在湖南省委指示下精心改编,他历经20余次修改,由导演高健统筹作曲舞美,使剧本日臻完善。同年该剧在湖南省戏剧节斩获一等奖,随后下乡巡演超300场。

著名作家丁玲携丈夫电影导演陈明来岳阳讲课,特地看汨罗剧团的《八品官》演出,看完后,给予高度评价。数据显示,该剧成功演出后,陆续在全国被70多个剧团排演,演出超1000场,成为全国保留剧目,创造了“万人空巷看花鼓”的盛况。

花鼓戏发源地为湖南,过去,常人笑话湖南花鼓戏出不了湖。“全国有十多个电视台拍了《八品官》,70个剧团排了这个戏。谁敢说‘花鼓戏不出湖’呢?甘征文就是花鼓戏出湖的开路先锋!”研究甘征文20余载的湖南日报高级记者徐亚平这样评价到。

戏剧创作的密码:人、情、趣、美的艺术哲学

1988年,甘征文(右)与时任中国文联主席曹禺合影

1988年,甘征文(右)与时任中国文联主席曹禺合影

纷至沓来的荣誉,报刊杂志的赞扬,全国观众的追捧,甘征文本色不改,拒绝省城和岳阳地区的六次调动安排,依旧安居在汨罗市文联的老旧房子里,不声不响地写戏。

从那以后,甘征文开启了他的戏剧巅峰:发表中长篇小说及报告文学8部,创作大型戏剧20多部,《乡长本姓赵》《屈原在汨罗江畔》《平民领袖》《甜酒谣》《拆不散的冤家》等一系列优秀作品层出不穷,曹禺剧本奖、中宣部“五个一”工程奖、田汉剧本奖、文华剧目奖等各大奖项尽收囊中,作品分别收入《当代十大喜剧集》《中国新文艺大系》《金曲集》《曹禺剧本获奖集》,其中《平民领袖》被选为赴京为党的十八大献礼的优秀作品,《八品官》剧本收入我国高等院校《中国当代文学简史》教材。

著名作家韩少功曾评价《八品官》《乡长本姓赵》《拆不散的冤家》是甘征文的“王炸”作品。

被问起创作70年来最大的收获是什么,甘征文说:“是得到了人民群众的认可。”“为什么您的作品能被这么多人喜爱呢?”“因为它们接地气,都很贴近生活,与时代接轨,与群众的心灵接轨。”

甘征文回忆起1999年创作《乡长本姓赵》时,记录下许多基层干部的故事。时任湖南省委书记的杨正午看完戏三次激动、两次流泪,对基层朴实的干群关系触动很深,剧本中那个自掏腰包帮村民买种子的赵乡长,原型正是三位乡镇干部的合成体。

谈及戏剧创作理念,甘征文忽然提高声调:“现在有些剧本技术华丽但缺股子泥土味!写戏灵感来自生活本身,我的创作信条就是‘人、情、趣、美’四个字。”

“农村包产到户后,生产队长成了‘八品官’——没工资没福利,却要处理各种矛盾。”他回忆起《八品官》剧中“驮妻过河”的经典桥段,正是源自亲眼所见一对闹离婚夫妻因这个举动重归于好的真实故事。“这就是我说的‘戏从生活来’。”老人解释道,“生活本身就是最好的戏剧。”

1984年,《八品官》入选《中国当代十大喜剧集》时,评论家称其——以轻喜剧的壳装着时代变革的核。“这就是我说的‘趣’和‘美’。”甘征文指着笔记上一处标注说,“观众笑了,但笑过之后能思考,这才是好戏。”

他还举例《八品官》中“刘二背妻”的细节——没有宏大叙事,仅用夫妻过河时的一个动作,就折射出改革开放初期农民价值观的微妙变化。甘征文说,“这就是我说的‘情’字,没有真情实感,再华丽的技巧也是空壳。”研究员又追问,“如何避免主题先行?”他笑着解释道:“就像这江水,得先有活水才有波澜。我写《甜酒谣》前喝了十几家甜酒,写《平民领袖》时在延安的窑洞中住了三个月,主题必须通过具体的人和事来展现。”

阳光透过老式纱窗,在堆满手稿的茶几上投下斑驳光影。对于当下戏剧生态,甘征文忽然沉默良久:“现在一年产的剧本比我这辈子写的都多,但能活过三年的戏有几个?”他提起2014年汨罗首届花鼓戏艺术节上,三十年前的《八品官》复演依然引发全场共鸣的场景,声音有些哽咽。“省花鼓剧团的张立功团长说要来‘取经’。其实经书就一句话——把根扎在老百姓的喜怒哀乐里,戏是写活生生的人。”

“甘家班”的薪火:汨罗江畔的文化传承

“甘家班”合影

“甘家班”合影

提起甘征文,就不得不提起“甘家班”。2012年汨罗市文联创办戏剧创作班时,甘征文受邀担任导师,这个被民间称为“甘家班”的团体,如今已走出陈志敏、周茜等多名省级获奖编剧。

“陈志敏与周茜的剧本《过渡》《拍照》不但搬上了舞台,还在全国会演中获得金奖、银奖,囊括了优秀剧目、优秀节目、优秀导演等七个奖项。还有郭意的《外婆谣》也获得省文奖,左奇志的《错爱重圆》被省台相中……”说起学生们,老人脸上泛起红光,忙不迭向研究员展示学员们的获奖剧照。

汨罗是个“戏窝子”,这些成绩,也是汨罗戏剧传承发展的一个缩影。“汨罗江的江水滋养了我。如果我不能为他做点什么,我会寝食难安的。”在这样的心情下,甘征文创作出了《屈原在汨罗江畔》,也是在这样的心情下,开始了他在“甘家班”的授课。

“创作技巧要教,但更重要的是教会他们观察生活。”在回答省艺术院关于年轻编剧培养的问题时,甘征文翻开他的手写讲义:上面密密麻麻记录着市井百态的细节,这些都是他要求学员必做的生活功课。

直到如今,甘征文仍坚持修改学员习作,从“方言俗语的戏剧化处理”到“舞台空间的文学想象”无所不教。“要把简单的事情复杂化,赋予戏剧性。”他常常这样教导学生,“但切记不能脱离生活本质。”

汨罗市委书记朱平波说,甘征文是汨罗文化的一面旗帜,这些年来,在笔耕不辍、文艺长青的同时,还培养造就了一支优秀的“甘家班”队伍,让大家见到了传承的力量。

临别时甘征文透露,他创作的《求索》还在不断修改,依然坚持手写初稿。“笔墨落到纸上就得对得起每一张纸。”这句话或许正是他六十载创作生涯的最佳注脚——在速食文化盛行的今天,这位老剧作家依然保持着对文字的虔诚,如同他笔下的“八品官”,用最质朴的方式守护着戏剧艺术的尊严。

一审:柳勤进

二审:刘晓元

三审:张 为

责编:刘晓元

来源:汨罗市融媒体中心

版权作品,未经授权严禁转载。经授权后,转载须注明来源、原标题、著作者名,不得变更核心内容。

!/ignore-error/1&pid=51826880 )

时政纪录片丨雪域情深——习近平总书记率中央代表团出席西藏自治区成立60周年庆祝活动纪实

!/ignore-error/1&pid=51826845 )

共建中华民族共同体 书写美丽西藏新篇章——习近平总书记出席西藏自治区成立60周年庆祝活动鼓舞广大干部群众团结奋进新征程

!/ignore-error/1&pid=51826810 )

幸会中国 | 守护珊瑚之美,共筑“海洋命运共同体”

!/ignore-error/1 )

“湘超”主场全部确定!14路湘军队伍就等哨响 快来为你的主场摇旗呐喊吧!

!/ignore-error/1 )

备战“湘超”邵阳、益阳热身赛场风云起

!/ignore-error/1 )

湖南发布高温黄色预警 这个周末最高气温将达37℃以上

!/ignore-error/1 )

全国“村BA”南部赛区小组赛 湖南浏阳永安镇队VS浙江苍南队 比分84:69压倒性胜利

!/ignore-error/1 )

湘超竞赛规程中对于球员 年龄分布的限制是为了什么

下载APP

分享到